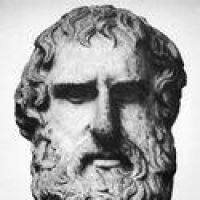

木心

/文学

木心,1927年2月14日生于浙江桐乡乌镇东栅。本名孙璞,字仰中,号牧心,笔名木心。毕业于上海美术专科学校。1982年定居纽约。2011年12月21日3时逝世于故乡乌镇,享年84岁。

中国当代文学大师。在台湾和纽约华人圈被视为深解中国传统文化的精英和传奇人物。出版多部著作。

2014年2月14日,广西师范大学出版社推出《温故》第二辑纪念专号,首次发表木心的《海伯伯》(未完成)、《如是我灯(序)》。

个人简介:

木心先生,本名孙璞,字仰中,号牧心,笔名木心。1927年2月14日(西方情人节)生,浙江乌镇东栅人,据称,木心与作家茅盾(沈雁冰)两家有较远的姻亲关系。木心先生的大甥婿郑儒针是香港银行前行长郑铁如先生的长子,民国著名社会活动家谢仁冰先生的外甥,与钱钟书先生交好,其母与鲁迅先生相识。

陈丹青的导师。据陈丹青解释,木心的名字起源于木铎之心,是佛语说法;木心先生却自道名字其实是累赘,起名木心,是取木字笔画集,心字笔画发散之意。(据童明教授介绍,木字亦有十字架上的那个人之意)

1946年,进入由刘海粟创办的上海美专学习油画,但随后又转到与他的美术理念更为接近的林风眠门下,入杭州国立艺专继续探讨中西绘画。1971年,木心先生在文革期间被捕入狱,囚禁18个月,所有作品皆被烧毁,三根手指惨遭折断。狱中,木心先生用写坦白书的纸笔写出了洋洋65万言的《The Prison Notes》,手绘钢琴的黑白琴键无声地弹奏莫扎特与巴赫。

文革结束后平反,曾任杭州绘画研究社社长,上海工艺美术家协会秘书长,上海市工艺美术中心总设计师,《美化生活》期刊主编,以及交通大学美学理论教授。木心先生也是曾参与主修北京人民大会堂的十大设计师之一。

在1977年1979年间,遭遇软禁,这也是木心先生二十年间第三次被限制人身自由。自1982年起,木心先生即长居美国纽约,并盘桓南北欧,游历甚广,从事美术及文学创作。

*1983年,林肯中心举行木心水墨画展。

1984年,哈佛大学举行彩墨画展、收藏仪式。

2002年,举办木心的艺术大型博物馆级全美巡回展。

出版了16本小说、散文和诗集。散文集《琼美卡随想录》《散文一集》《即兴判断》《素履之往》《马拉格计画》《鱼丽之宴》《同情中断录》;诗集《西班牙三棵树》《巴珑》《我纷纷的情欲》《云雀叫了一整天》《会吾中》《伪所罗门书》等;小说集《温莎墓园日记》等。但仍有大量遗稿、片段和俳句未及出版。

木心先生的画作被大英博物馆收藏,是20世纪的中国画家中第一位有作品被该馆收藏的。木心先生的散文与福克纳、海明威的作品一道被收入《美国文学史教程》。

木心先生在台湾和纽约华人圈中被视为深解中国传统文化的精英人物和传奇式大师。

其学生陈丹青推崇:木心先生自身的气质、禀赋,落在任何时代都会出类拔萃。一批当代著名的画家、文学家深受其艺术影响。

人物生平:

与林风眠

茶?还是酒?

一到画室坐定,林先生惯于这样问,我择其一,从不说一个随便,如果我问客人,也愿他有所指定五十年代的中国大陆,所谓高贵者最愚蠢,卑贱者最聪明,能一坐下来就得到主人亲手倒给你的一杯莱姆(柠檬)或白兰地,感到分外瑰美,真是愚不可及了。酒、茶、言、笑,有时去附近的川菜馆洁而精共餐,最快乐的当然是看林先生的新作,一位画家,必定是一位批评家,创作的过程原系批评的过程,尤其画到中途,这位批评家岸然登场,直到最后画完,他还理所当然地逗留不去,至此,画家退开,画装框,上墙,画家成为观众之一。除了这种态度,还可另有态度:当别人看他的画时,他在旁看别人的表情(面部的、肢体的),听别人说话(无论是贬是褒是理解是误解),那时,他等于借了别人的眼光来看自己的话,凭借别人的心智来掂估自己的精神产物林先生之喜欢我们看他的画,说他的画,大致由于上述的缘故,他叼着烟斗,双臂交叠在胸前,微微笑,时而大笑。

画平摊在客厅的地毯上,我们站着,弯腰俯视,林先生立于对面,他看到自己的画是倒向的,他在看我们,我们的注意力完全集中于画面,没意识到画家在借用观者的眼,甚至心,我意识到,也不多想,似乎想是不敬的,不礼貌,仅仅觉得一个画家最欢乐的时刻,大概便是这样的时刻,而这样的时刻也是轮流获得的,当我以自己的画求教于林先生,我也偷借了他的法眼,评骘了自己的作品。在画家的一生中,这样的欢乐时刻终究是嫌少不嫌多。

海外人士一定会诧异,纸本的未经装裱成轴的画,等于是张薄纸,一百张一千张,也有地方可以匿藏,只有亲身经历过文革的受难者,才知道那是上天无路入地无门的绝境,红卫兵、造反派轮番搜查抄,手段之横蛮泼辣,方法之刁钻精到,却是史无前例,墙壁凿破,地板撬开,瓦片翻身,连桌上的一盆菜也倒出来用筷子爬拨,是否有罪证混在菜里,要想保存一幅画都不可能,何况十幅百幅,海外人士虽然看过很多文革史料,知识分子如何关入牛棚,强迫劳动,艺术家如何受尽侮辱,精神失常,但难于想像一个画家会轮到不得不亲手毁掉自己毕生心血的结晶,这比消灭自己的肉体更其惨痛酷烈,因为自杀是一种选择,放弃生命万事皆休也可说得到了解脱,而当一个画家正处于成熟期,创作欲如火如荼,前景无限辉煌,突然,他的画即是他的罪,要生存,必得将画毁去人人都是第一次遇到文革,中国的历史经验是秦朝的焚书坑儒,明清的文字狱,西洋的历史经验是中世纪的宗教裁判庭,二次大战德国法西斯,这些过时的平乏的常识,根本不能应付文革的险恶暴乱,愈想愈觉得这些画必定会致自己以死命,本来林先生在家中画,晚上画,外界不明底细,到了这个举国疯狂的时刻,破四旧,清算洋人古人,打到反动学术权威,有海外关系的,叫做里通外国,间谍特务,帝国主义在中国的代理人,林先生的画,单是一张,就可以罗织多种罪名,我以自身的体会,完全理解林先生当时恐惧心理的压力,全上海市到处是游行的锣鼓声,口号声,人潮汹涌,马路和街道里弄火光烟气弥漫,批斗、示众、游街、押赴刑场、各派系争权、流系之中内讧,真枪实弹、血肉横飞在这样的时空中,再看看自己的画,如果暴露在红卫兵造反队的面前

画在人亡、人画俱亡、画亡人在。三种可能,必须立即作出判断而定抉择,第一种其实就是第二种,人因画死,画不会留下来,所以,什么只求画能保存,宁顾牺牲性命,此种迂腐之见是自欺而已,当时也会蓦然记起中国古谚:千金之子不死于盗贼之手(林先生辞教授之职而退隐申江,庶几不负千金之子,坐不垂堂之训),唯有放弃画,减轻罪名,人才有望活下来,才符合为艺术殉道的精髓,林先生当时的决策,不外乎上述的原委,他说得简明:只要人活着,还可以再画。这是明智的,大无畏的,艺术家下了最沉痛最激烈的狠心,他独自在南昌路寓所的浴室里,用火,用水,烧毁和冲走了十年十五年累积下来的杰作,在中外古今的美术史上,没有比这件故实更悲催的例子,而悲惨的事,还在后面。

以林风眠先生漫长一生的艺术劳作的全过程而论,六十岁前后可说是他个人的壮年期,八十、九十岁才是晚年,自从他到了香港以后,我衷心祝福他身心得以康复,优游颐养于新天地,出新作品据可考的记载,文士史家造兵燹火灾而著作尽失的实例,不算太少,后来由本人凭记忆重写而毕功者亦历历可指,那是因为中国的文字向来是成诵成吟的,容易一字不漏地背出来,况且叙述性的记录员,资料性的搜纂,还可以有所摸索攀援,唯独绘画,非写实的画,即兴式的画,超越画家自身的正常水准的画,当时下笔若有神助,过后则鬼神不灵,无可奈何是故劫后余生的艺术家所能再尽的努力,在于捕捉新灵感,创造新作品,反之,牵萦于对过去的杰作的悼念,总是想着以前我是怎样的画的自己模仿自己,自己拷贝自己,即使做到貌合,总归落得神离,一片公式,一滩概念,模仿自己比模仿别人更不济。灵感是无上矜贵的,只在清新的心智湍流处,它才偶尔轻轻掠过,它从不肯停栖于僵木枯枝上,灵感是最难邀请的,如梵乐希所吟咏,多少个夜晚的虔诚等待,一次青春怎够用,必得期之于二度三度的青春。

木心先生《双重悲悼》

狱中笔记

我还没有像我在音乐里所表达的那样爱你我突然想起了这句话。我在这个牢房里,完全没有办法找到瓦格纳的原文,虽然我相信这和他原来的词句差不多。音乐是通过自身的消失构成的一种艺术形式。因此,在其最深处和本质上,音乐和死亡是最接近的。我在四十岁之前没有过写回忆录的计划,尽管卢梭最后的一部作品《孤独漫步者的幻想》给我留下了深刻的印象。屠格涅夫的《文学回忆录》是那么单薄的一个小册子,开始我感到不一定非读不可,没想到它如此引人入胜。至于我自己,我仍然遵循福楼拜的忠告:呈现艺术,退隐艺术家。

人为什么会是波斯人呢孟德斯鸠这一问可问得好。梅里美也要问人为什么会是西班牙呢,而去了西班牙,写出三篇书简(斗牛,强盗,死刑),一腔疑惑涣然冰释。我还要问什么,只以为幸福是极晦涩以致难付言传的学殖,且是一种经久磨练方臻娴熟的伎俩,从古埃及人的脸部化装,古希腊人的妓女学校,古阿拉伯人的卧房陈设,古印度人华丽得天老地荒的肢体语言,人类或许已然领略过并操纵过幸福。史学家们粗鲁匆促地纂成了某某黄金时代,某某全盛时期,但没有纪录单个的某幸福人因为,能知幸福而精于幸福的人是天才,幸福的天才是后天的天才,是人工训导出来的天才,尽管这样的表述不足达意万一,我却明明看到有这样的一些后天的天才曾经在世上存身过,只是都不肯写一帖《幸福方法论》,徒然留下几道诡谲的食谱,烟魅粉灵的小故事,数句慈悲而毒辣的格言,其中唯伊壁鸠鲁较为憨厚,提明友谊,谈论,美食三个快乐的要素,终究还嫌表不及里,甚至言不及义,那末,能不能举一则眼睛看得见的实例,来比仿幸福呢,行,请先问:幸福到底是什么个样子的?答:像塞尚的画那样子,幸福是一笔一笔的塞尚的人,他的太太,是不幸福的。

木心先生《狱中笔记》片段

如无幼功,就成不了大器。读完大学,即来纽约留学,然后再去英国取博士学位。为时虽尚早,而要立定志向。你有极佳的天赋,是台湾青年中的异数。可惜以前没有得到好的指导,所以急需重新启程。举些小例子,写字要临碑帖的根基,你得安排出时间来练习(毛笔字)。照理应从篆隶起手,再转楷书、行书、草书。但已不可能。你就临王羲之的《圣教序》吧。写信呢,也得符合基本的格式。起首没有称谓是不礼貌的。

《木心致台湾读者信》节录

历史的荒诞

木心先生评论狱中笔记与图画的并置展出:札记与图画并置,不是我的主意,而我非常感谢这样的提议和筹办展览的诸位贤达,使这个巡回展延伸为对某种文化的委婉而冷峻的省思,事件的象征性已非个人所能负荷,我只好垂手静立在旁,看这部手稿的第一重意义徐徐褪落,。

但对于札记意义的解读,他又说:某一事物具有象征性时原应是其意义的开放,却很容易只落得一个疲倦的概念。我不会让札记用以作任何一种形态的抗衡,而愿它以朴素原型获得存在的位置,独立自守于无以名之的观念中。

艺术就在于直观,而且只在于直观。罗森先生评论展出:若将狱中笔记与绘画并置,就是对十年灾难的一种既有高度个性又有概括意义的回应,这也许是二战以后到文革之间,最有戏剧性的事件。

木心先生的回应:罗森先生的这段话指涉深广,概括力极强,而在高度个性和概括意义那两点上,我确曾亲身经验过这样荒诞的戏剧性,如今痛定思痛,事件的悲惨,实乃人性之所万难承受,人性不要有此种担当,没有此种担当才是人性的自然生态,但文革到来,只能奋起搏斗,在大难中把自己的生命衔在自己的牙齿之间,凡道义的事率先见证决不退却,这样,生命连接着生命,永不断绝对于人,生命和文化是同义的,反之,如果生命与文化歧义,生命便将相互残害,又将自暴自弃,所以毁灭文化即是毁灭生命。相对于死亡而言,生殉可不是一种力争,宁是一种智斗,避过杀机以保全身心,像大战之后瓦砾场上的星星点点蒲公英,文化艺术的植物性战略终于胜出。

流亡者当木心在他乡异地又开始新的一轮创作,写出洋洋洒洒的论文、随笔、小说和诗歌的时候,他在内心中却又回到那个被毁灭了的图书馆。不同的是这一次他终于能够出版自己的作品了。这一新的现实使他增加了一种加速创作的紧迫感。从记忆中的图书馆获取大部分的灵感和素材,他争分夺秒地写下了一篇又一篇作品。

在纽约牙买加区的一幢小公寓里,他日复一日笔耕至深夜,每天要写下7000到10000字。1992年是他移居美国的十周年,已经出版了八卷新作。然而这些只是他计划完成的百科全书般的巨著的一小部分而已。我最后与木心的一次长谈是在1997年,他告诉我说他计划编写两部巨著而且已为它们准备多年了。第一部名为《巴比伦语言学》,将是一部包括各种文学体裁作品的集子,其字数可能会达到几百万字。第二部是叫做《瓷国回忆录》的一部自传体小说,按计划字数比《巴比伦语言学》还要多上几倍。他说等他完成这两部书后,他将封笔不再写作。

回忆到这次谈话时,我情不自禁地想要拿起电话,问问木心是否已完成其中的一部。可是这种询问无异于唐突一个只有木心本人才能进入的私人空间。值得高兴的是在童明对木心的访谈中,我知道了木心尚未封笔:

童:可是有一天你会写回忆录。那时候你会怎么做呢?

木:我也在等待那一天。我必须等到能把自己当做另一个人的那一刻,等到自我消散的时候。那将会让我非常喜悦。

我们因此也就可以理解木心为什么拒绝研究者根据《狱中笔记》的历史背景和他在文化大革命中的经历去理解这份手稿的做法。对于几乎所有的西方观察者来说,这份手稿立刻在他们脑海中唤起木心作为一个政治囚犯的形象,在满是脏水的黑暗的地牢里,借着昏暗的煤油灯,挣扎着写下自己的思想。

这种形象所体现的悲剧英雄主义与流行历史观念中的纳粹大屠杀和文化大革命这类的政治灾难紧密相连,幸存者和目击者的形象也为描写这些灾难的无数小说、剧本和电影中的男女主人公提供了一个共同的蓝本。因此在对木心有关《狱中笔记》的采访中,童明自然地采取了这一叙事框架并一再回到有关政治囚犯的话题,而木心固执地抗拒着这种询问的角度,因为在他看来,尽管这种做法也可能重建历史的事实,但是重建本身却不免落入历史情节剧的熟悉套路。因此他说:

先生,您也许期待着在这个对话里,作者会为这份手稿提供一个浪漫而现实的叙事,可是我却宁愿选择以电影里的静止和淡出的手法来描述我的态度先生,我想我们在谈话以前已经同意要淡化某些时间和空间的因素,所以您不可能指望这份笔记的作者会交代很多事实。

巫鸿《木心:没有乡愿的流亡者》

旅居与归来

上世纪80年代,木心先生旅居纽约,散文小说常见于主流中文报端的文学副刊:《侨报》、《中报》。之后台湾的报纸副刊也有登载木心作品。1984年,台湾《联合文学》创刊号特设作家专卷,题名《木心,一个文学的鲁宾逊》,编者导言里说:木心在文坛一出现,即以迥然绝尘、拒斥流俗的风格,引起广大读者强烈注目,人人争问:木心是谁?为这一阵袭来的文学狂飙感到好奇。1987年,学者陈子善看到了台湾《联合文学》创刊号里的木心专辑,立刻觉得非常惊艳:这个判断我还是有的,感觉文字很独特。当时陈子善对木心尚一无所知,不知道他是大陆出去的,只当是海外华人作家,当即跟《联合文学》方面说,能否将木心作品都找来。如此,陈子善搜集了台湾出版的木心的大部分作品。2001年《上海文学》让陈子善主持一个专栏,发表一些关于上海的文字,陈子善选择了木心的《上海赋只认衣衫不认人》。陈子善因为张学研究而被称张爱玲最后的情人。旧上海的声色文字,他涉猎得不能算少,但是至今仍为《上海赋》击节叫好:他说,住过亭子间,才不愧是科班出身的上海人,而一辈子脱不出亭子间,也就枉为上海人,真是妙。木心原本的《上海赋》还计划写上海黑社会,但因为此等文章在他看来都是游戏文章,于是写作计划没有全部完成就搁置了,陈子善对此相当遗憾:要是都写出来,那才好看。

1994年,木心悄悄回到故乡乌镇,孙家的祖屋不复当年模样,后花园上起了一家翻砂轴承厂,工匠们伴着炉火劳作。失望伤感的木心写下《乌镇》一文:在习惯的概念中,故乡,就是最熟识的地方,而目前我只知地名,对的,方言,没变,此外,一无是处永别了,我不会再来。1998年12月,这篇文章发表在台湾《中国时报》。1999年,乌镇人陈向宏回到故乡,开始筹备乌镇的旅游公司。乌镇的一位老百姓给了他一张《中国时报》,他看到了木心说不会再来,决心邀请木心回到故乡。

2006年,木心文学系列首度在大陆出版,始获本土读者认知。同年,应故乡乌镇的盛情邀请,回国定居,时年七十九岁。

与陈丹青真正将木心先生带到大陆读者面前的,是陈丹青。1982年,陈丹青在纽约求学,在地铁上因为朋友介绍而认识木心,当时只知道他是搞工艺美术的。过了小半年,陈丹青在报上读到木心的文字,非常惊讶,推翻了我以前对当代文学的看法。以前我从来不看中国当代文学,看了木心之后我觉得我可以看当代文学了。陈丹青立刻打电话给木心,随后见面。两个人一直聊到第二天凌晨。

众所周知的是,陈丹青是木心的学生。1989年,木心在纽约开设世界文学史课程,陈丹青听了五年,记了厚厚的五六本笔记。陈丹青一直觉得,木心的作品好,要介绍给国人,但是又害怕国内读者对他不够熟悉。有了陈村的一声大叫,陈丹青终于将这个想法付诸实施。2006年,木心作品终于由广西师范大学出版社出版简体字版本,第一本是《哥伦比亚的倒影》,并配有《关于木心》小册子一本因为国内的读者实在是太不了解他了。谁也没想到,这时距他离开人间,只剩五年了。

相比中文世界,木心在海外的待遇,似乎要好很多:木心的部分散文与小说被翻译成英语,成为美国大学文学史课程范本读物,并作为唯一的中国作家,与福克纳、海明威的作品编在同一教材中;哈佛与耶鲁的教授主办的文学无国界(Words Without Borders)网站,木心拥有许多忠实的读者。

师尊木心

木心先生不是一位新作家。他的写作生涯超过六十年,早期作品全部散失,但八十年代再度写作后,台湾为他出版了多达十余种文集。他的部分散文与小说被翻译成英语,成为美国大学文学史课程范本读物,并作为唯一的中国作家,与福克纳、海明威作品编在同一教材中;在哈佛与耶鲁这些名校教授主办的《文学无国界》网站,木心先生拥有许多忠实的读者。但木心先生也不是所谓老作家。大家应该记得,七十年代末迄今,我们目击了被长期遗忘的老作家如何在中国陆续出土的过程,这份名单包括周作人、徐志摩、沈从文、钱钟书、张爱玲、汪增琪、废名、胡兰成乃至辜鸿铭、陈寅恪、梁淑溟、钱穆等等。木心先生不属于这份名单。他在海外获得迟来的声誉是在上世纪八十年代,而他被大陆读者认识、阅读的过程,今天才刚刚开始。

因此,以我的孤陋寡闻,迄今为止在我们视野所及的中文写作及外语写作的华裔作者中包括美国的哈金、法国的高行健我暂时找不出另一位文学家具有像木心先生同样的命运。我这样说,不是在陈述木心先生的重要性,而是唯一性,而这唯一性,即暗示着木心先生的重要性。

敏锐的人士在八十年代开始发现这位文学鲁宾逊:就我所知,阿城、何立伟、陈子善及巴金先生的女儿最早在大陆传说木心先生;第一位将他的文章逐字逐句全文打入电脑,于新世纪发布在网站上的,是上海作家陈村。他读到《上海赋》,如遭雷击,乃为文宣告说:不告诉读书人木心先生的消息,是我的冷血,是对美好中文的亵渎。他指出:企图中文写作的人,早点读到木心,会对自己有个度量。因为:木心是中文写作的标高。

最近几年,网络读者,尤其是年轻一辈开始期待木心先生的登场,上海青年作家尹庆一与王淑瑾夫妇是其中之一。这些读者仅从极有限的转载文字,便意识到他的唯一性与重要性。

大家终于能够阅读木心先生的书。但我们仍然有可能遭遇困难。为什么?因为我们几代人已经被深深包围并浸透在我们的阅读经验之中。我不知道大家是否同意:我们经常谈论一件作品,但很少反省自己的阅读初读木心先生,惊异、赞美者有之,不习惯、不懂得而茫然漠然者也有之。我斗胆以简略的方式陈述这种阅读经验,那就是:当我们打开木心先生的书,很可能不是我们阅读木心,而是他在阅读我们。

木心先生在阅读什么呢?阅读我们的阅读经验。

陈丹青《我的师尊木心先生》

回忆录

文学是可爱的。生活是好玩的。艺术是要有所牺牲的。八十年代末,木心客居纽约时期,亦自他恢复写作、持续出书以来,纽约地面的大陆和台湾同行在异国谋饭之中,居然促成木心开讲世界文学史,忽忽长达五年的一场文学的远征从1989年1月15日开课,到1994年1月9日最后一课,每位听课人轮流提供自家客厅,在座者有画家、舞蹈家、史家、雕刻家等等。

听课学生陈丹青说,我们当年这样地胡闹一场,回想起来,近于荒谬的境界:没有注册,没有教室,没有课本,没有考试与证书,更没有赞助与课题费,不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊。

菜单开出来,大家选。从古希腊神话、新旧约,到诗经、楚辞,从中世纪欧洲文学,到二十世纪文学世界,东方西方通讲,知识灵感并作。其中听的听,讲的讲,金句纷披,兀自燃烧。讲完后,一部文学史,重要的是我的观点。木心说。古代,中世纪,近代,每个时代都能找到精神血统,艺术亲人。

他爱先秦典籍,只为诸子的文学才华;他以为今日所有伪君子身上,仍然活着孔丘;他想对他爱敬的尼采说:从哲学跑出来吧;他激赏拜伦、雪莱、海涅,却说他们其实不太会作诗;他说托尔斯泰可惜头脑不行,但讲到托翁坟头不设十字架,不设墓碑,忽而语音低弱了,颤声说:伟大!而谈及萨特的葬礼,木心脸色一正,引尼采的话:唯有戏子才能唤起群众巨大的兴奋。

木心开讲时六十二岁。多少民国书籍与读者,湮灭了。他的一生,密集伴随愈演愈烈的文化断层。他不肯断,而居然不曾断,这就是纽约世界文学史讲座潜藏的背景:在累累断层之间、之外、之后,木心始终将自己尽可能置于世界性的文学景观,倘若不是出走,这顽强而持久的挣扎,几乎濒于徒劳。

如今,听课学生陈丹青整理那五年那五册听课笔记,共八十五讲,逾四十万字,结集这本大书时,已不再将之仅仅看做世界文学史讲座。诚如木心所最早时设想的那样,这是他自己的文学回忆录,是一部荒诞小说,在自己的身上,克服这个时代。

这也是木心留给世界的礼物,文学的福音书。

本书首次披露的木心先生及其亲属的珍贵照片,由陈丹青先生和木心的外甥王韦先生提供。附印民国版本的世界文学书影,是一部民国出版史的私人旁证。

与世长辞

木心2011年12月21日,凌晨3时,乌镇还未醒来。没有等到一天后的冬至,诗人、文学家、画家木心先生,因病在故乡与人间匆匆而别,享年84岁。

木心一生,堪称传奇从乌镇到上海,从上海到纽约,再从纽约重回故乡。84年,始终孑然一身,惟有文学与艺术相伴。

当记者问起木心先生在最后的时光有没有外出时,木心花园周围的多数人这样回答:木心是谁?他们不曾知道,就在这个凌晨,一位传奇的老人孑然离开,为中国文化界留下了永远的哀伤。

悼念其师

他死了,这个词一遍遍自动闪过,轻微而频繁,好似无法关灭的信号,兀自显示。但刺痛袭来也不因这个词,而是那些日子、景象,生动而鲜明。

那年仲夏送走母亲,回京翌日,就在书房圆桌摆上妈妈的遗像,设为小小灵位。到七月的周年忌日,桌面换了鲜花,花旁一盅酒,一小碗咸菜辣椒炒毛豆妈妈中风那夜有我炒的这份菜,母亲照常饮酒,与我谈笑摆好了,我就在书房跪倒,对着自己的小圆桌伏身磕头,前额触地时,稍觉有点滑稽,但终于是郑重做了这套规定动作,心想,以后自当年年如此吧。

周年的象征性没有带给我任何东西。罗兰巴特在他怀念母亲的《哀痛日记》中写道。这是实话。人追念逝者,随时随地,不必有待周年。另一句:每人都有自己的悲伤节奏,又是实话。但有谁知道自己的节奏么?好几回是起床后,走在厨房、过道、出门的路中,一念袭来,我会骤然哽咽、嘶哭,像个傻子。待狠命喘过,渐渐收泪,就去继续做事。

人为死者哀哭,是自伤,也是亲昵的幸福。有时我会蛰伏般地等着,不晓得是怕这袭击,还是期盼痛哭。

木心留下的事,可得一件件做起来。初起着手《文学回忆录》的工作,长路漫漫,待一字字敲下去,倒是可把握的。母亲在医院昏迷的十天,再是昏累惨苦,回家坐定,录数百字,人即刻沉静。此事前后八九个月,如今回望,只一瞬,去了一次乌镇:晚晴小筑,将要辟为木心故居纪念馆了。

平畴远风

良苗怀新

坐东卧西之堂

作而不述之室

拟将悬在纪念馆的几幅匾额,先生几年前就写好了毛笔字。凡纸笔之事,他早早就有腹案,题签之类,平时就躲起来弄妥、放好,此外的事,做,还是不做,木心永在犹豫拖延中。新世纪头几年每次回纽约探亲,去看他,水斗堆满隔顿未洗的碗碟,我要洗,先生总是断然地说:不要弄!我们讲话。之后瞅着话语的空当,他幽然笑道:

哪有哈姆雷特天天洗碗的?作孽!

早期作品:

论文:《哈姆雷特泛论》、《伊卡洛斯诠注》、《奥菲斯精义》、《伽米克里斯兄弟们》(九篇集)

小说:《临街的窗子》、《婚假》、《夏狄的赦免》、《危险房屋》、《石佛》、《克里米雅之行》、《伐哀尔独唱音乐会》、《罗尔和罗阿》、《木筏上的小屋》

诗:《如烟之姿》(长诗)、《非商籁体的十四行诗》(100首集)、《蛋白质论》(短诗集)、《十字架之半》(短诗集)

剧本:《进来吧,主角》

旧体诗词:《玉山赢寒楼烬余录》

美术作品:

《塔中之塔》

从技法上看我们又很难将之称其为国画,因为木心先生很少单纯地使用笔墨而是将中国传统与西方当代艺术中的多种绘制技巧融为一体,以创造出他想象中的风景,而这风景是他精神的唯一安顿。与这批风景一同展出的还有木心先生写于狱中的诗文杂记,这里面完全没有对时世不平的抱怨,而是想象了大量世界精英分子间的对话:托尔斯泰、莱奥那多、沃尔夫、托斯妥耶夫斯基、瓦格纳。

木心先生将2008年的画作展览命名塔中之塔,一个是生活中囚禁他的雷峰塔,一个是他内心营造的象牙塔。正如巫鸿所说,木心先生所做的一切并不是对现实的反抗,而是精神的升华。

你们看画,我看你们的眼睛。木心曾对前来观看画集的访问者说。评说木心的绘画便不免有点惶恐,因为他在天上洞彻地看着我们的眼睛,是否聪明,是否诚实。

木心传世的绘画,能看到的不多。我手头有三种他的画集,第一种是《The Art of Mu Xin:Landscape Paintings and Prison Notes》,收入了美国耶鲁大学博物馆收藏的33幅作品,据木心说半数创作于文革浩劫中;第二种是《Mu Xin Landscapes of The Mind》,收入4幅作品,均标明画于1979年;第三种是《Celebrating the Life and Art of Mu Xin》,收入40幅作品,为2002年至2003年创作,彼时旅居纽约。感谢美国收藏家郭莱德(Frederick Gordon)先生,他让我在上海看到了木心绘画的一件长幅原作。

所有以上绘画,全部是中国水墨,对象一律是自然山水。无论在文章中还是在访谈中,木心毫不掩饰对中国山水和中国水墨的喜爱,尽管他早年在上海美专和杭州艺专是学西画出身。初看他的水墨绘画,令人耳目一新。这不是流俗的套话,他采用的是宣纸、毛笔、墨色,但基本上全无中国传统山水画的笔触,构图的视角则完全是西画的方式。他的画风介于具象和抽象之间,以具象为审物表意的主要依托。

木心先生博才多艺,有各种途径可以抒发胸臆,诗、散文、小说、文论、戏剧、音乐皆擅,绘画只是其中之一,也是他初入艺术创造之门首先掌握的一门专业,但他相当看重自己的画家身份,对哈佛大学东方学术史教授罗森菲奥所说这是我理想中的中国画 颇为得意,绘画在他全部的艺术成就中,其地位与文学不分伯仲。他说过,文学既出,绘画随之,到了你们热衷于我的绘画时,请别忘了我的文学。反之,热衷于他的文学时,亦须记住他的绘画。

- 七年级英语下册 上海牛津版 Unit3

- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 2

- 六年级英语下册上海牛津版教材讲解 U1单词

- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 3

- 苏科版数学七年级下册7.2《探索平行线的性质》

- 冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的简单应用》

- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 10

- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 4

- 外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时

- 第五单元 民族艺术的瑰宝_16. 形形色色的民族乐器_第一课时(岭南版六年级上册)_T1406126

- 沪教版八年级下册数学练习册20.4(2)一次函数的应用2P8

- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 六年级下册 Unit 7

- 30.3 由不共线三点的坐标确定二次函数_第一课时(市一等奖)(冀教版九年级下册)_T144342

- 冀教版小学数学二年级下册1

- 19 爱护鸟类_第一课时(二等奖)(桂美版二年级下册)_T3763925

- 外研版英语三起6年级下册(14版)Module3 Unit1

- 3.2 数学二年级下册第二单元 表内除法(一)整理和复习 李菲菲

- 河南省名校课堂七年级下册英语第一课(2020年2月10日)

- 北师大版数学四年级下册3.4包装

- 沪教版牛津小学英语(深圳用) 五年级下册 Unit 12